Szenario 3

B.I.G. Tech

Auf einen Blick

Große Unternehmen können die wirtschaftlichen Turbulenzen und Krisen der 2020er-Jahre besser bewältigen als die Mehrzahl der kleinen und mittleren. Auch bei der digitalen Transformation und dem ökologischen Umbau sind Economies of Scope, große F&E-Abteilungen, Netzwerkeffekte und politischer Einfluss von Vorteil. Es kommt zu weiteren Konzentrationsprozessen – die Dominanz weniger Unternehmen und das Verschwinden vormaliger Branchengrenzen prägen die Entwicklung. Zugleich ändern sich die Rahmenbedingungen: Es geht darum, die Versorgung der Menschen, umweltverträgliches Wirtschaften und politische Stabilität in Einklang zu bringen. Globale Probleme erfordern auch globale Lösungen – das multilaterale Regelwerk gewinnt an Konturen. Häufig sind es Unternehmen, die Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln, neue Steuerungsformen ermöglichen, technologische wie auch soziale Innovationen vorantreiben und neue Standards (um-)setzen. Regierungen und Konzernzentralen gehen so eine Symbiose ein, um die Transformation zu ermöglichen und gemeinsam zu managen. Die Grenzen zwischen privatwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zielen verschwimmen zunehmend. Die großen Plattform-Unternehmen werden zu Gemeinwesen. Algorithmen prägen das Verhalten und gewährleisten die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards.

Das Szenario

IBM, 2008Building a Smarter Planet

Kenneth E. BouldingWe make our tools and then they shape us.

In den 2020er Jahren ...

Im Zuge der Coronakrise hat die Digitalisierung einen massiven Schub erfahren. Insbesondere die großen Tech-Unternehmen haben von der Entwicklung profitiert. Der Ukraine-Krieg und der daraus resultierende globale Wirtschaftsabschwung haben ebenfalls zu Konzentrationsprozessen beigetragen. Noch mehr als zuvor dominiert die Marktmacht einiger weniger Unternehmen. Sie nutzen ihre Möglichkeiten, erschließen neue Geschäftsfelder, kaufen Erfolg versprechende Start-ups auf und investieren massiv in die Wachstumsmärkte der Zukunft.

Aber auch für Unternehmen, die global agieren, ist die regionale Einbettung ein entscheidendes Erfolgskriterium. Die Präsenz vor Ort schafft Reputation und erleichtert die Vernetzung mit der Politik. Viele Europazentralen werden in Deutschland angesiedelt.

Wertschöpfungsketten, Technologien und Märkte verändern sich in einem atemberaubenden Tempo, was die politische Regulierung extrem erschwert.

Die Leitunternehmen der Plattformökonomie „agieren nicht auf Märkten – sie sind Märkte“. Sie bestimmen über den Zugang und die Spielregeln für Erzeuger, Erwerbstätige und Konsumenten. Ähnlich verläuft die Entwicklung bei den Industrie-Plattformen – wer die Schnittstellen kontrolliert, kann die Konditionen festlegen und hohe Margen abschöpfen.

Das Internet der Dinge ist von einer Zukunftsvision zur Alltagsrealität geworden. Zahlreiche Tätigkeiten werden im Zuge dieses Prozesses obsolet. Das betrifft zunehmend auch hoch qualifizierte Arbeitskräfte.

Für die Konsumenten bedeutet die Entwicklung mehr Bequemlichkeit, personalisierte Angebote, Payback-Programme, mehr Sicherheit im Netz – sowie häufig auch eine wachsende emotionale Bindung und Zugehörigkeit. Die großen Plattformen bieten rundherum alles aus einer Hand.

Sensorik, digitale Technik und Algorithmen sind allgegenwärtig – aber in der Regel kaum wahrnehmbar.

Die großen Tech-Konzerne übernehmen immer mehr vormals staatliche Aufgaben, zunächst in ihren Ökosystemen – und sukzessive auch darüber hinaus. Sie achten auf die Einhaltung von Regeln und ethischen Normen, überprüfen Identitäten, Zugangsberechtigungen und Zertifikate. Sie setzen Sicherheitsstandards und Nachhaltigkeitsregeln.

Die Ambitionen von Big Tech (und ihren Gründer:innen) gehen weit darüber hinaus, nur perfekte Konsumwelten zu schaffen. Technische Lösungen sind notwendig, um die drängenden Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen.

Mit Stiftungen und aus hohen Privatvermögen werden Gesundheits-, Bildungs- und Infrastrukturprojekte initiiert, Internationale Organisationen unterstützt und Forschungsvorhaben finanziert.

Algorithmen sorgen sukzessive für nachhaltigere Verhaltensweisen in allen Bereichen des Alltags. So verändern sich Versicherungstarife entsprechend den persönlichen Konsum- und Verhaltensweisen. Digitale Zahlungsmittel lassen sich so programmieren, dass sie nur für den Kauf bestimmter Güter genutzt werden können. Smart Services definieren angemessene Wahlmöglichkeiten.

Angesichts der starken globalen Vernetzung sowie von Problemen, die nicht vor Grenzen halt machen, erscheinen nationale Alleingänge kaum noch zielführend. Das Unternehmensrecht und andere staatliche Regulierungen gleichen sich immer weiter an.

Immer wieder nutzen große Unternehmen ihren Einfluss auch für massive Vorteilsnahmen zulasten Dritter. Proteste von Regierungen, Beschäftigten oder Konsumenten sind die Folge. Deren Anliegen können jedoch meist schnell und ohne eine größere Beeinträchtigung der Unternehmens-Performance berücksichtigt werden.

Es zeigt sich, dass ein solches „Steering by Feedback“ auf längere Sicht anderen Steuerungsformen überlegen ist.

Ende der 2020er-Jahre wird in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, ein allgemeines Grundeinkommen eingeführt. Neben ethischen Erwägungen geht es hierbei auch um stabile Verhältnisse und die Besänftigung der Menschen, deren Arbeitsplätze durch KI, Bots und Automatisierung obsolet geworden sind.

Viele fühlen sich von dem immer schneller werdenden Wandel überfordert. Die Welt ist fluider und komplexer geworden – das verunsichert.

In den 2030er Jahren

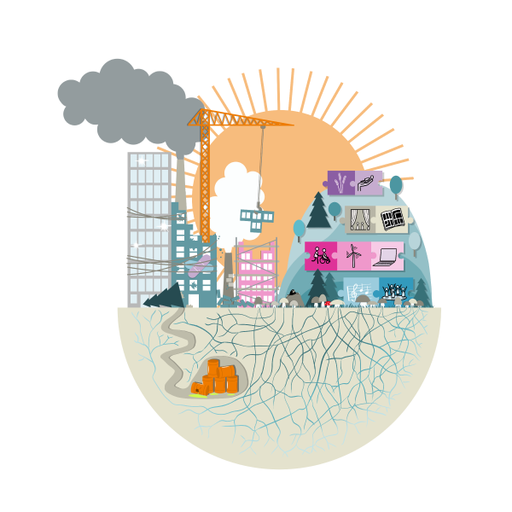

... muss sich alles am Maßstab der Nachhaltigkeit – als global anerkanntem Gesellschaftskonzept und Fortschrittsprojekt – orientieren. Es besteht eine weitreichende Übereinstimmung, dass die Transformation nicht ohne ein Grand Design gelingen kann.

Nachhaltigkeitsstandards werden durch die Sensoren und Taxonomien eines globalen Monitorings vorgegeben. Verstöße werden hart sanktioniert.

Die Wirtschaft arbeitet mit Hochdruck an einer Reihe von Sprunginnovationen und „Game Changern“. Der Übergang zur klimaverträglichen Energieversorgung gelingt schneller als erwartet. Die Zusammenführung aller weltweit verfügbaren Gesundheitsdaten ermöglicht Quantensprünge in der Entwicklung neuer Wirkstoffe. Nano-Bots setzen neue Standards für die minimal-invasive Chirurgie. Meta-Spaces, Neuro-Links und Augmented Realities schaffen die Grundlage für neue Erfahrungswelten und Geschäftsmodelle.

Durch mit öffentlichen Mitteln geförderte Basic Homes besteht kein Mangel an bezahlbarem Wohnraum mehr. Ganze Smart Cities sind in den dünn besiedelten Regionen des Landes und an den Rändern der urbanen Ballungsräume aus dem Boden gestampft worden. Kreislaufökonomie nimmt Gestalt an.

Verschiedene Ansätze von Geoengineering werden erstmals großflächig erprobt, um die Risiken der globalen Umweltveränderungen in den Griff zu bekommen.

Die Raumfahrt liefert in mehrfacher Hinsicht wichtige Entwicklungsimpulse. Die Menschheit hat wieder eine große Zukunftserzählung, eine „neue Frontier“ und schier unbegrenzte Potenziale, die gehoben werden können.

Im Jahr 2040

... weisen ernst zu nehmende Daten darauf hin, dass – trotz aller Fortschritte – nach wie vor die Gefahr besteht, dass die menschliche Zivilisation in nicht allzu ferner Zukunft den Safe Operating Space verlassen und kollabieren könnte.

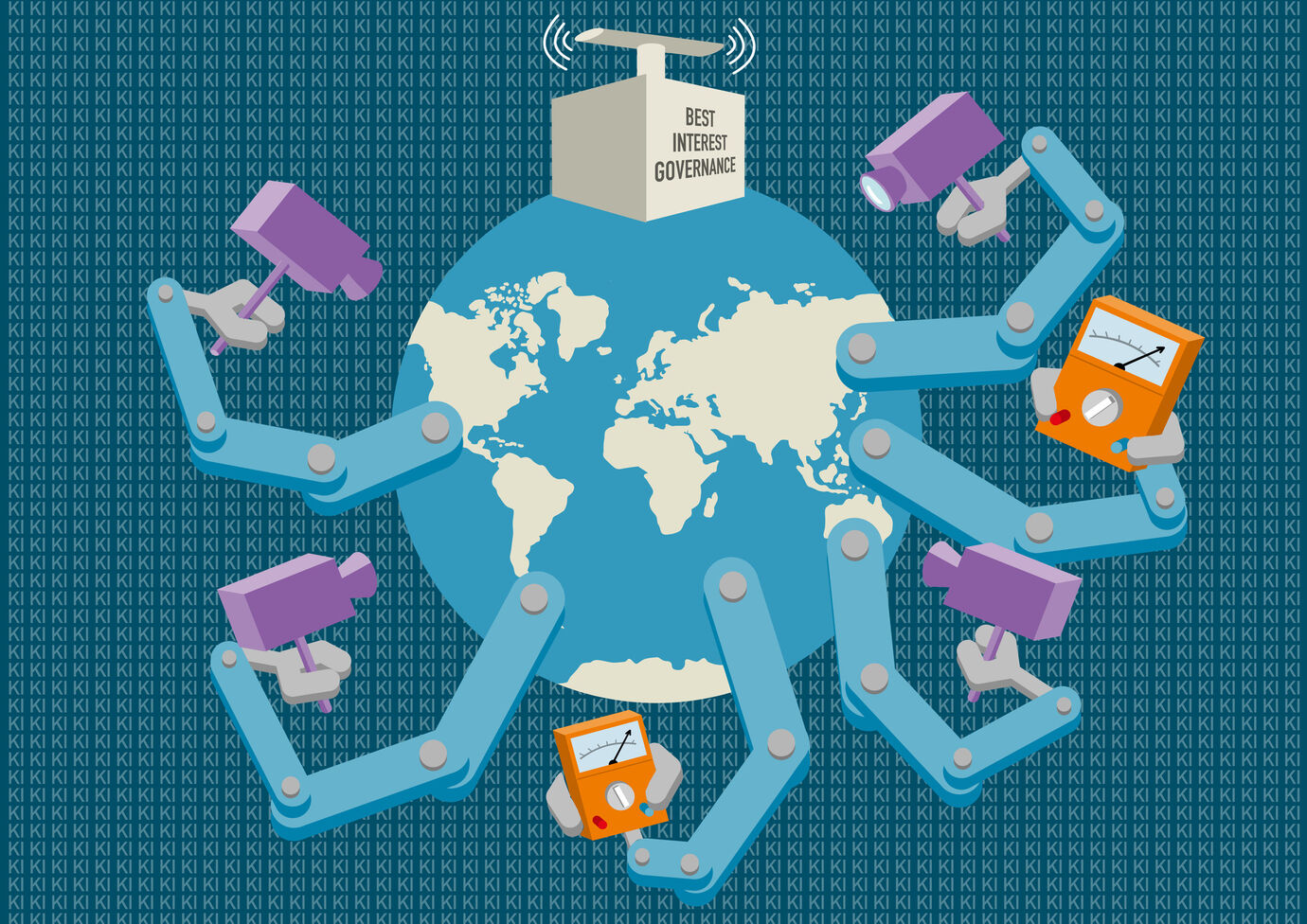

Die übergreifende Plattform B.I.G. – was für „Best Interest Governance“ steht – wird geschaffen. Sie beruht auf „10 Basic Facts“ – zehn „grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des (Zusammen-)Lebens der Menschheit auf der Erde“. Weiterhin können unterschiedliche Realitäten gelebt, eigennützige Ziele verfolgt oder auch alles in Zweifel gezogen werden. Im Prinzip bleibt alles erlaubt – solange es die zehn grundlegenden Gesetzmäßigkeiten nicht verletzt. B.I.G. kann auf alle Datenströme zugreifen. Noch ist allerdings offen, ob ihre KI tatsächlich wie erwartet in der Praxis funktionieren wird.

... weisen ernst zu nehmende Daten darauf hin, dass – trotz aller Fortschritte – nach wie vor die Gefahr besteht, dass die menschliche Zivilisation in nicht allzu ferner Zukunft den Safe Operating Space verlassen und kollabieren könnte.

Die übergreifende Plattform B.I.G. – was für „Best Interest Governance“ steht – wird geschaffen. Sie beruht auf „10 Basic Facts“ – zehn „grundlegenden Gesetzmäßigkeiten des (Zusammen-)Lebens der Menschheit auf der Erde“. Weiterhin können unterschiedliche Realitäten gelebt, eigennützige Ziele verfolgt oder auch alles in Zweifel gezogen werden. Im Prinzip bleibt alles erlaubt – solange es die zehn grundlegenden Gesetzmäßigkeiten nicht verletzt. B.I.G. kann auf alle Datenströme zugreifen. Noch ist allerdings offen, ob ihre KI tatsächlich wie erwartet in der Praxis funktionieren wird.

Was die Güter des täglichen Bedarfs angeht, so existiert im Jahr 2040 in Deutschland kein Mangel. Aber auch im materiellen Überfluss gibt es selbstverständlich weiterhin begehrte Güter, die nicht allen zur Verfügung stehen können.

Und natürlich macht es einen Unterschied, in welcher Weise man mit welchen bzw. wie vielen der großen Unternehmen assoziiert ist. GoldChips, SilverChips, BlueChips oder GreenChips gehen mit unterschiedlichen Zugangsberechtigungen einher.

Die Vergütung von Paid Work erfolgt meist auf Grundlage von dynamischen Gradingsystemen und in einer der Intra-Währungen des Unternehmens. Tarifverträge, die zwischen Arbeitgeberseite und Gewerkschaft ausgehandelt werden, gibt es in Deutschland nur noch in einigen Industrie-Subs der Global Player – mehr aus Gewohnheit heraus.

Die Wirtschaft wird von rund 100 global agierenden Leitunternehmen geprägt. Ein Großteil der Abläufe wird durch KI gesteuert. Die einzelnen Business Units werden über ein zentrales Controlling koordiniert. Im Grunde handelt es sich nicht um Unternehmen, sondern eher um eine neue Form von länderübergreifendem Gemeinwesen.

Gesundheit und Fitness sind zum zentralen Wert und Wohlstandsindikator geworden. Der „Life&Health" Index wird jedes Jahr sowohl nach Herkunftsländern als auch nach Unternehmenszugehörigkeit erhoben.

Die Konflikte der Zeit drehen sich um die allgegenwärtige Macht der Algorithmen und um die möglichen Folgen von Technologien wie Terra-Forming, Zelltherapien, biosynthetischen Lebensmitteln, Anwendungen der Nanotechnologie oder von lernender KI. Eine starke Kontroverse dreht sich um die zunehmende Vernetzung von Wetware, Software und Hardware – also die Integration von Körper, Psyche bzw. Algorithmen und Maschine.

Im Frühjahr 2040 verbreitet sich ein Mem, das wohl von einer alten KI abgesetzt wurde, die versehentlich noch in Betrieb war. Es ist nur ein Satz: „Why the future doesn’t needs us.“ Viele junge Menschen fühlen sich angesprochen, denn sie sehnen sich danach, wieder Autor ihres eigenen Lebens sein zu können.

Podcast

Wir haben unsere Szenarien auch dieses Mal wieder von professionellen Sprecher*innen vertonen lassen. Viel Spaß beim Hören!

Kurzfilm

Unsere animierten Kurzfilme bieten einen schnellen visuellen Einstieg in die vier Zukunftswelten von Unternehmen 2040.

Betriebswirtschaftliche Parameter

In den folgenden Abschnitten werden einige Kernmerkmale des Szenarios mit Blick auf verschiedene betriebswirtschaftliche Aspekte und Fragestellungen dargestellt:

- Wer sind in diesem Szenario die treibenden Kräfte und Akteure des Wandels?

- Wie verändert sich das Stakeholder-Verständnis?

- Wie sind Unternehmensstruktur und Wertschöpfungsketten organisiert?

- Wie gestaltet sich die Unternehmensführung bzw. Corporate Governance?

- Wie finanziert sich das Unternehmen?

- Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie wird er reguliert und wie verändert sich das Personalmanagement?

- Wie wandeln sich Controlling, Accounting und Reporting?

- Wie verändert sich Produktentwicklung und Marketing?

Treibende Kräfte und Akteure des Wandels

- Große Konzerne und ihre Netzwerke, „Economies of Scope“, technologische Sprunginnovationen (insb. KI, Energie), planetare Belastungsgrenzen;

- Spannungsfeld: Globale Herausforderungen erfordern globale Lösungen – was aber auch zu einer hohen Konzentration wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Macht führt.

Stakeholder-Verständnis

- Globales Stakeholder-Verständnis und Berücksichtigung der planetaren Belastungsgrenzen, des „Safe operating Space“;

- Unternehmen legitimieren sich primär über ihren Output (Convenience, günstige Versorgung mit Gütern)/technologische Innovationen, weniger über die Beteiligung an Entscheidungen; enge Symbiose von Großunternehmen und Staat.

Unternehmensstruktur & Wertschöpfungsketten

- Starke Konzentrationsprozesse durch Ausweitung der Geschäftsfelder und mehr Fertigungstiefe sowie durch Mergers und Acquisitions;

- Rund 100 globale Unternehmen dominieren das Wirtschaftsgeschehen und prägen die Gesellschaft; diese Unternehmen kontrollieren die Wertschöpfungsketten von der Rohstoffgewinnung bis zum „Point of Sale“;

- Kleinere Unternehmen müssen sich Nischen schaffen, in den Plattformen der Großen bewähren oder sie verschwinden vom Markt.

Unternehmensführung/Corporate Governance

- „Management by Algorithms/Feedback“: kybernetische Managementansätze;

- Nudging Social Engineering; KI-gestütztes Management, Echtzeit-Monitoring praktisch aller Produktions- und Geschäftsabläufe, Consumer-Management;

- gegenläufige Trends: größere Boards und komplexere Regulierung aufgrund der gestiegenen Unternehmensgröße sowie kleine Führungszirkel rund um einen (charismatischen) Gründer;

- dezentralere Steuerungsformen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer zentralen Kontrolle in Unternehmen;

- länderübergreifende Koordinierung von Wertschöpfungskette.

Finanzierung

- Die großen Leitunternehmen verfügen über große finanzielle Ressourcen, die sie für Akquisitionen, neue Geschäftsmodelle und innovative Produkte einsetzen;

- Aktienmarkt: wenige Unternehmen, viele Anleger; große institutionellen Anleger und Staatsfonds sind sehr am Erfolg der börsennotierten Leitkonzerne interessiert;

- Die Global Player etablieren ihre eigenen (begrenzt „konvertierbaren“) Unternehmenswährungen, z. T. agieren sie selbst als Banken.

Arbeitsmarkt, seine Regulierung und Personalmanagement

- Arbeitsvolumen wird aufgrund von Automatisierung und Algorithmisierung deutlich geringer, Dualisierung der Wochenarbeitszeit zwischen dem „neuen Normalbeschäftigten“ und den Expert:innen und Führungskräften in den Big Tech-Unternehmungen;

- Allgegenwärtige Sensorik und Echtzeit-Monitoring von Arbeitsabläufen;

- Unternehmen sind nicht nur Arbeitgeber, sondern gestalten immer mehr Lebensbereiche ihrer „assoziierten Mitglieder“.

Controlling, Accounting & Reporting

- Die automatisierte Auswertung von Zahlenwerken (z. B. durch Nutzung von Taxonomien) und Echtzeit-Controlling gewinnen an Bedeutung;

- Berichterstattung gewinnt aufgrund der zunehmenden Größe und Komplexität der integrierten Unternehmenskonglomerate an Komplexität, was ebenfalls den Einsatz von KI fördert;

- Unternehmensübergreifendes Controlling der vitalen – individuellen wie planetaren – „Safe-Operating-Parameter“ (z. B. ökologisch tragfähige Emissionen, Ressourcen-Budgets, Gesundheitsmanagement).

Produktentwicklung und Marketing

- Die großen globalen Leitunternehmen „agieren nicht an Märkten, sie sind die Märkte“;

- Hohe Investitionen in innovative Dienstleistungen und Produkte (oft verbunden mit sehr geringen Grenzkosten);

- Verstärkter Einsatz und Weiterentwicklung von Technologien der sanften Verhaltenssteuerung (Predictive Marketing und Konsumsteuerung, Option Design, Nudging).

Nachhaltigkeit

Im Jahr 2040 gilt Nachhaltigkeit als hegemonialer Maßstab allen Handelns. Planetare Grenzen sind unverhandelbar und werden durch wenige Leitunternehmen sowie ein allgegenwärtiges Monitoring mit Sensorik und KI überwacht. Digitale Plattformen und Ökosysteme bestimmen Regeln, kontrollieren Ressourcenströme und steuern Verhalten. Nachhaltigkeit ist nicht mehr als normatives oder auf der Grundlage gesetzlicher Regulierung zu befolgendes Ziel, sondern algorithmisch verankerte Unausweichlichkeit. KI-basierte Systeme treffen Entscheidungen und stecken den möglichen Handlungsrahmen ab, innerhalb dessen Unternehmen und Menschen agieren können – ermöglicht und getragen wurde diese Entwicklung durch einen engen Schulterschluss zwischen Staaten und global aufgestellten Konzernen.

- Technologische Großlösungen und Monitoring – Sprunginnovationen, Geoengineering, digitale Zwillinge und Echtzeit-Sensorik sollen sicherstellen, dass Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Globale Monitoring-Systeme definieren Standards, kontrollieren Einhaltung und sanktionieren Verstöße.

- Dominanz weniger Leitunternehmen – Rund hundert globale Konzernplattformen prägen Wertschöpfung und Regeln. Sie sind nicht nur Marktteilnehmer, sondern sind die Märkte: Sie setzen Schnittstellen, Nachhaltigkeitsmaßstäbe und Zugangsbedingungen, an denen Staaten, Zulieferer und Konsumenten kaum vorbeikommen.

- Enge Staat-Konzern-Kooperation – Nationale Regulierungen verlieren an Gewicht, da Big Tech Infrastrukturen bereitstellt und zunehmend staatliche Aufgaben übernimmt. Transformation gilt nur im Rahmen eines „Grand Design“ als machbar – getragen von enger Verzahnung öffentlicher und privater Akteure.

- Nachhaltigkeit als hegemoniales Narrativ und als Legitimationsrahmen – Unternehmen sichern ihre „License to Operate and Innovate" (Betriebserlaubnis) maßgeblich über den Nachweis von Nachhaltigkeit. Compliance mit den globalen Standards wird zum Minimum. Investoren, Politik und Gesellschaft erwarten darüber hinaus einen ambitionierten Beitrag zu Transformation und Kreislaufwirtschaft.

- Output-Orientierung und Kontrolle – Nachhaltigkeit wird vor allem über messbare Ergebnisse definiert: Emissionsbudgets, Kreislaufquoten oder Ressourcen-Effizienzindikatoren. Ob diese Kennzahlen tatsächlich ausreichen, um langfristig planetare Grenzen einzuhalten, bleibt ungewiss – gleichwohl gelten sie als entscheidende Referenzpunkte für das Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.

- Technologiegestützte Verhaltensoptimierung – Algorithmen, KI und Nudging lenken Konsum, Mobilität und Arbeitsweisen „unaufdringlich“ in nachhaltige Bahnen. Diese Form der allgegenwärtigen Datenerhebung und -nutzung wird allgemein akzeptiert, da sie Komfort, Sicherheit und passgenaue Angebote schafft – und zugleich das Gefühl vermittelt, aktiv zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beizutragen.

- Wie verändern Algorithmen, KI und Co. das Verhalten von Beschäftigten, Konsumenten und Bürgern, und welche Freiheitsgrade bleiben für eigenverantwortliches Handeln?

- Welche Risiken bestehen, wenn dringende globale Umweltprobleme maßgeblich durch den Einsatz neuer Technologien und ‚Big Fixes‘ wie Geoengineering erreicht werden sollen? Wie lassen sich technologische Lösungen verantwortungsvoll einsetzen?

- Was bedeutet es für demokratische Prozesse, wenn Nachhaltigkeitspolitik zunehmend im Zusammenspiel von Staat, Konzernen und KI „ausgehandelt“ wird?

- Wie können wir sicherstellen, dass eine technologisch gesteuerte Nachhaltigkeit tatsächlich die gewünschten ökologischen und sozialen Effekte erzielt (und es nicht nur „behauptet“)?

- …

- Wie können Mitbestimmungsakteure verhindern, dass technologische Systeme, KI-gesteuerte Prozesse oder Nudging-Mechanismen die Arbeit der Beschäftigten entmenschlichen und ihre Autonomie stark einschränken?

- Wie kann die Mitbestimmung die Qualifizierung und aktive Mitgestaltung der Beschäftigten fördern, wenn Entscheidungsprozesse zunehmend algorithmisch gesteuert werden?

- Wie können Mitbestimmungsakteure ihren Einfluss bewahren und Mitbestimmung ermöglichen, wenn Unternehmensentscheidungen faktisch durch Vorgaben globaler Leitunternehmen und KI-Systeme geprägt werden?

- Was bedeutet es für die "klassischen Mitbestimmungsakteure", wenn Rückmeldungen und Unzufriedenheiten der Beschäftigten automatisch in die Systeme eingespeist und scheinbar direkt gelöst werden, und welche Aufgaben werden dadurch wichtiger? Wie lassen sich gemeinsame Interessen bündeln, wenn sehr viele Beschäftigte remote arbeiten?

- Wie lassen sich Konflikte zwischen den Interessen der global gesteuerten Nachhaltigkeitsziele und den Bedürfnissen der Mitarbeitenden ausbalancieren?

- …