Szenario 4

Geo-Economics

Auf einen Blick

Die zunehmende Konkurrenz um Einfluss, Märkte und knapper werdende Ressourcen verhärtet die Fronten zwischen den geopolitischen Machtzentren. Der Konflikt zwischen den USA und China um die globale Vormachtstellung spitzt sich weiter zu, ebenso wie regionale Spannungen. „We-First-Politiken“ schaukeln sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen gegenseitig auf. Regierungen nehmen massiv Einfluss, um die Widerstandskraft und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft zu stärken. Im Bereich der strategischen Schlüsseltechnologien werden Förderprogramme, Innovationscluster und Exzellenzinitiativen sowie Abkommen bzw. Verträge zur Sicherung produktionsrelevanter Ressourcen vorangetrieben. Der Schutz heimischer kritischer Infrastrukturen hat hohe Priorität. Insbesondere große Unternehmen an den Schnittstellen der Plattformökonomie profitieren davon. Aber auch in vielen Industriebereichen führen (politisch forcierte) Fusionen und Aufkäufe zu Konzentrationsprozessen. Im Jahr 2040 setzen wenige Leitunternehmen die Spielregeln für eine Vielzahl von Sub-Unternehmen, Zulieferern sowie für Beschäftigte und Freelancer. Wirtschaftliche Stärke gilt als wesentliche Komponente politischer Macht und Unabhängigkeit im Wettbewerb der Systeme. Bei sozialen und ökologischen Zielsetzungen müssen dafür auch mal Kompromisse in Kauf genommen werden. Denn es geht um nicht weniger als die Verteidigung unserer Lebensweise.

Das Szenario

Michael BeckleyViele Länder sehen sich ernsthaften Bedrohungen für ihre Sicherheit, ihren Wohlstand und ihre Lebensweise ausgesetzt.

Edward Luttwak'Geo-Economics’ ... is the best term I can think of to describe the admixture of the logic of conflict with the methods of commerce.

In den 2020er Jahren ...

Rückblickend beförderte die Coronakrise die Renaissance des „starken Staates“. Schon in der Finanzkrise 2008 konnte die Kernschmelze des Finanzsystems nur durch massive staatliche Interventionen verhindert werden. Und auch in der Pandemie lautete das Gebot wieder: „Whatever it takes!“

Die Coronakrise zeigte zudem exemplarisch die Verletzlichkeiten einer global vernetzten Weltwirtschaft auf. Und wieder vertieften sich die bestehenden Spaltungen in der Gesellschaft.

Dann folgte unmittelbar der russische Einmarsch in die Ukraine – schon wieder eine „Zeitenwende“. Die Energieversorgung stockte, Rohstoffe wurden knapper, die Inflation erreichte historische Höchststände, die Wirtschaft rutschte in eine tiefe Rezession.

Und dies war erst der Auftakt zu einem Jahrzehnt der gesellschaftlichen und geopolitischen Konflikte ...

Allgemein setzen sich die Trends hin zu mehr staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft und einer aktiveren Industriepolitik fort. In vielen Bereichen zeigen sich erste Auswirkungen der Entflechtung globaler Lieferketten und Handelsbeziehungen.

In den europäisch-chinesischen Handelsbeziehungen setzt man verstärkt auf strategische Autonomie statt auf wirtschaftliche Zusammenarbeit. Aber nicht nur mit China, sondern auch mit den USA, müssen zunehmend Interessengegensätze austariert werden.

Digitalisierung, KI und Robotik gelten als Schlüsseltechnologien, die maßgeblich für die künftige Wettbewerbsfähigkeit und Rolle in der Welt sein werden.

Die EU-Mitgliedstaaten bringen ein umfassendes Programm zur „Digitalen Souveränität Europas“ auf den Weg und investieren massiv in den Aufbau einer eigenen digitalen Infrastruktur.

Technologieführerschaft ist die eine, der Zugriff auf natürliche Ressourcen und Energie die andere Schlüsselfrage. In immer mehr Bereichen trifft ein sinkendes Angebot auf eine steigende Nachfrage. Seltene Erden, Lithium, Metalle, Phosphor, Edelgase, Holz und selbst Kies werden immer knapper. Landwirtschaftliche Erträge sinken, immer mehr Regionen leiden unter Wasserstress. Der Wettlauf um die Erschließung von Rohstoffvorkommen in der Arktis, Subsahara-Afrika und anderen Regionen führt vermehrt zu internationalen Konflikten.

Unternehmensführungen brauchen angesichts dieser Entwicklungen feine Antennen, politische Berater und gute Beziehungsnetzwerke in den Zuliefer- und Absatzländern. Immer mehr Entscheidungen werden nicht anhand betriebswirtschaftlicher Kriterien, sondern mit Rücksicht auf die „geopolitischen Realitäten“ getroffen.

In dieser turbulenten und krisengeschüttelten Zeit ist das Bedürfnis nach Sicherheit gewachsen. Die Einschränkung individueller Freiheiten wird dafür in Kauf genommen – von Teilen der Bevölkerung sogar eingefordert.

Anfang der 2030er Jahre

... werden die Bemühungen für eine strategische Autonomie Europas mit Hochdruck vorangetrieben. Künftig sollen kritische Produkte innerhalb des Binnenmarktes produziert werden. In einer zweiten Reihe stehen die Wirtschaftsbeziehungen mit Partnern wie den USA, Mercosur oder den Maghreb-Staaten. Handelsbeziehungen mit Ländern wie China oder Russland werden so gestaltet, dass sie jederzeit kurzfristig ersetzt werden können.

Nationale bzw. europäische Champions werden gezielt gefördert, um Stärke und Unabhängigkeit im globalen Kräftespiel zu sichern. Auch, wenn dies oft zulasten des heimischen Wettbewerbs und der Verbraucher geht.

Das politische Protegieren von heimischen Leitunternehmen sichert im Gegenzug deren Loyalität gegenüber der Regierung.

Immer mehr Bereiche werden als „kritische Infrastruktur“, immer mehr Güter und Dienstleistungen als systemrelevant für die Versorgungssicherheit eingestuft.

Durch Digitalisierung, KI und Robotik gehen viele Arbeitsplätze verloren. Arbeitsstandards werden aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit abgesenkt. Gewerkschaften und Mitbestimmungsakteure verlieren weiter an Einfluss.

Die Mittelschicht wird durch den Verlust von Kaufkraft und Ersparnissen deutlich kleiner. Immer mehr fragen sich: „Wer ist verantwortlich?“ Populistische Parteien wissen dies für sich zu nutzen und befördern das Narrativ von den unfairen Handelspraktiken der anderen Wirtschaftsblöcke.

Nicht nur die Art der Beschäftigungsverhältnisse hat sich verändert, sondern auch die gängigen Formen der Arbeitsorganisation. Eine zentralisierte Unternehmenssteuerung, rigide Vorgaben und permanente Leistungsbewertungen prägen den Arbeitsalltag vieler Menschen.

Hohe Preise und Versorgungslücken haben notgedrungen zu einem effizienteren Umgang mit Ressourcen geführt. Mehr Recycling, Kreislaufwirtschaft und die Nutzung heimischer Ressourcen sollen die Abhängigkeit von Importen verringern.

Die Folgen der Klimakrise kommen früher und sind dramatischer als erwartet. Auch weil die Ziele der internationalen Klimaschutzverträge in den Krisen immer wieder hintangestellt wurden. Ende der 2030er-Jahre ist das 2-Grad-Ziel bereits deutlich überschritten.

Die politische Systemkonkurrenz führt schließlich auch zu einer Fragmentierung des Internets. In jedem Subraum gelten eigene Regeln und „Wahrheiten“.

Im Jahr 2040

... sind die Einflusssphären politisch wie wirtschaftlich in einen US-zentrierten Westen und einen chinazentrierten Osten aufgeteilt. Aber auch innerhalb dieser beiden Blöcke haben die Spannungen und Spaltungen zugenommen. Indien, Russland und eine Reihe asiatischer Länder wollen den Machtanspruch Pekings nur bedingt hinnehmen. Interessenkonflikte zwischen den USA und Europa belasten immer häufiger die transatlantischen Beziehungen.

Das Tragische dieser Entwicklung liegt darin, dass zunehmende internationale Konflikte und Blockbildungen die gemeinsame Lösung der globalen Probleme praktisch unmöglich machen.

Nahezu alle europäischen Länder haben Anfang der 2040er-Jahre mit großen inneren Herausforderungen zu kämpfen. Die vielfältig miteinander verwobenen geopolitischen, wirtschaftlichen und ökologischen Krisen führen zu Protesten und haben mehr oder weniger radikale Oppositionsbewegungen hervorgebracht.

Narrative von Angst und Bedrohung werden für den Machterhalt genutzt. Feindbilder werden geschürt, ein epischer Systemkampf zur zentralen Erzählung. Multilaterale Institutionen und Regelwerke verlieren in diesem Klima weiter rapide an Relevanz.

Auch in Deutschland hat sich ein autoritärer Regierungsstil durchgesetzt. Gerechtfertigt wird dies stets mit den „besonderen Umständen“. Die Anlässe wechseln, der Krisenmodus bleibt.

Eine wesentliche Funktion von Wirtschaftspolitik liegt heute darin, die Versorgung der heimischen Wirtschaft mit ausreichenden Ressourcen zu gewährleisten.

Die deutsche Unternehmenslandschaft ist im Jahr 2040 durch einen speziellen Typus des integrierten Misch- und Plattform-Konzerns geprägt. Dieser ist eng mit der Politik verbunden und kann eine Vielzahl von Privilegien für sich nutzen. Im Gegenzug sind diese Unternehmen zuvorderst der Staatsräson verpflichtet.

Mittelständische Unternehmen und international etablierte Hidden Champions haben hingegen an Bedeutung für das deutsche Wirtschaftsgefüge verloren.

Anfang der 2040er-Jahre herrscht in der deutschen Gesellschaft eine tiefe Resignation.

Wir haben viel dafür geopfert, unsere Lebensweise zu verteidigen – und sind doch nur Getriebene.

Podcast

Wir haben unsere Szenarien auch dieses Mal wieder von professionellen Sprecher*innen vertonen lassen. Viel Spaß beim Hören!

Kurzfilm

Unsere animierten Kurzfilme bieten einen schnellen visuellen Einstieg in die vier Zukunftswelten von Unternehmen 2040.

Betriebswirtschaftliche Parameter

In den folgenden Abschnitten werden einige Kernmerkmale des Szenarios mit Blick auf verschiedene betriebswirtschaftliche Aspekte und Fragestellungen dargestellt:

- Wer sind in diesem Szenario die treibenden Kräfte und Akteure des Wandels?

- Wie verändert sich das Stakeholder-Verständnis?

- Wie sind Unternehmensstruktur und Wertschöpfungsketten organisiert?

- Wie gestaltet sich die Unternehmensführung bzw. Corporate Governance?

- Wie finanziert sich das Unternehmen?

- Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt, wie wird er reguliert und wie verändert sich das Personalmanagement?

- Wie wandeln sich Controlling, Accounting und Reporting?

- Wie verändert sich Produktentwicklung und Marketing?

Treibende Kräfte und Akteure des Wandels

- Systemkonkurrenz und geopolitische Allianzen, Krisen, Ressourcenmangel und -konflikte;

- Zunehmender Protektionismus; Wunsch nach Sicherheit; Spannungsfeld: Krisen und Konkurrenz um knapper werdende Ressourcen vs. die „Verteidigung unserer Lebensweise“.

Stakeholder-Verständnis

- Wirtschaftliche Stärke als geopolitische Machtressource („Neo-Merkantilismus“); der Staat gewährt den heimischen Großunternehmen privilegierte Markt- und Ressourcenzugänge;

- Die Interessen anderer Stakeholder-Gruppen werden in der Regel hintangestellt.

Unternehmensstruktur & Wertschöpfungsketten

- De-Globalisierung: Fragmentierung der Wertschöpfungsketten entlang geopolitischer Einflusssphären („Friendshoring“), Dominanz von integrierten, politisch protegierten Großunternehmen; Verdichtung von Marktmacht in den jeweiligen Wirtschaftsblöcken;

- gleichwohl geht es um die Technologieführerschaft, um Ressourceneffizienz und hohe Produktivität, um im Systemwettbewerb nicht zurückzufallen;

- Unternehmen, die der kritischen Infrastruktur zugerechnet werden, genießen besonderen staatlichen Schutz bzw. werden verstaatlicht.

Unternehmensführung/Corporate Governance

- „Management by Power“: strikte Vorgaben, Neo-Taylorismus, Einfluss des politischen „Raison d‘Être“;

- Management knapper werdender Ressourcen; wo erforderlich, Zuteilungen und staatliche Subventionen;

- allgemein weniger an betriebswirtschaftlichen Kriterien ausgerichtetes Management, weil der Wettbewerb als disziplinierende Kraft fehlt;

- zunehmende Korruption und Posten „nach Parteibuch“.

Finanzierung

- Fragmentierung der Kapitalmärkte (Investoren sind zunehmend auf den eigenen Wirtschaftsblock beschränkt);

- Wachsende Bedeutung staatlicher Finanzierungsinstrumente (wie KfW, EIB, Förderprogramme) und Garantien sowie langfristig abgesicherter Verträge;

- Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen steigen die Finanzierungskosten.

Arbeitsmarkt, seine Regulierung und Personalmanagement

- Tendenziell längere Arbeitszeiten;

- Restriktive Formen der Arbeitsorganisation;

- Zunahme prekärer Arbeit aufgrund der Machtkonzentration bei einer geringen Zahl von Großunternehmen;

- Überwiegend angestellte Arbeitskräfte, Arbeitsleistungen werden aber auch zunehmend über Plattformen erbracht (unverbindliche Gig Economy) – bestehende Arbeitsstandards verlieren hier ihre Wirkung;

- Zunehmende Arbeitslosigkeit verringert Verhandlungsmacht;

- Stagnierende, z. T. rückläufige Lohnentwicklung.

Controlling, Accounting & Reporting

- „Politisch auf Linie“ ist wichtiger als objektive Kennzahlen bzw. die Kennzahlen werden „politischer“ (oder oft kaum noch öffentlich zugänglich gemacht bzw. „geschönt“);

- Unternehmenstransparenz verliert auch aufgrund des mangelnden Wettbewerbs (wenig alternative Investitionsmöglichkeiten) an Bedeutung;

- Da lohnt sich auch die Analyse des Geschäftsberichts kaum.

Produktentwicklung und Marketing

- Wenige integrierte heimische Großkonzerne dominieren die Märkte und entscheiden (im Rahmen der vorhandenen Ressourcen) über das Angebot;

- Substitution von Importgütern durch heimische Produkte;

- Verringerung von Produktvielfalt und Phasen/Bereiche des Mangels beschränken die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher:innen;

- Marketing hat auch die Funktion, das – für bestimmte Gruppen – begrenzte Angebot „zu erklären“ und in einem guten Licht erscheinen zu lasse.

Nachhaltigkeit

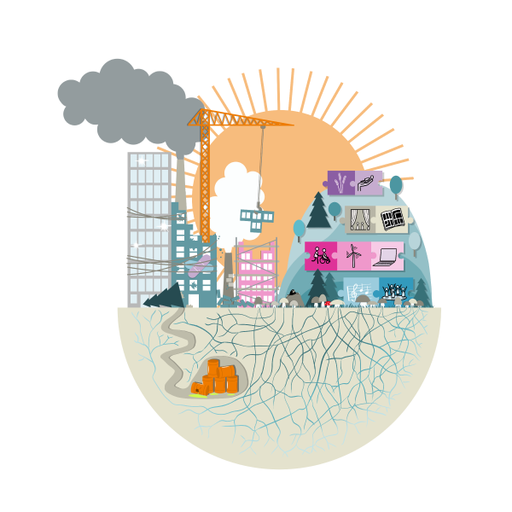

Im Jahr 2040 prägen geopolitische Rivalitäten und nationale Interessen die Weltwirtschaft. Kooperation auf globaler Ebene ist selten und schwierig, das Vertrauen in den internationalen Verhandlungsarenen gering. Nachhaltigkeit verliert ihren Charakter als gemeinsames Fortschrittsprojekt und wird primär unter dem Blickwinkel von Macht, Versorgungssicherheit und Stärkung der eigenen Wirtschaftskraft verfolgt. Dort, wo Ressourcen knapp sind oder Abhängigkeiten vermieden werden müssen, erhält sie strategisches Gewicht – oft weniger aus ökologischen Überzeugungen, sondern als Mittel regionaler bzw. nationaler Selbstbehauptung im Systemkampf der Machtblöcke. Die Sicherung bzw. Verteidigung unserer Lebensweise – die angesichts von Krisen und geopolitischer Konkurrenz immer mehr als gefährdet empfunden wird – gewinnt Vorrang vor den Zielen ökologischer Nachhaltigkeit (wie z.B. die Erreichung einer klimaneutralen Produktion).

- Allgemein: Die Sicherung bzw. Verteidigung unserer Lebensweise – die angesichts von Krisen und geopolitischer Konkurrenz immer mehr als gefährdet empfunden wird – gewinnt Vorrang vor den Zielen ökologischer Nachhaltigkeit (wie z.B. der Erreichung einer klimaneutralen Produktion).

- Nachhaltigkeit als Machtinstrument – Staaten und Unternehmen nutzen Nachhaltigkeit vor allem dort, wo sie zur Sicherung von Energie, Rohstoffen und strategischer Resilienz beiträgt. Sie wird nicht als globaler Wert, sondern als nationale Notwendigkeit verstanden.

- Fragmentierte Regeln und Normen – Globale Klima- und Umweltziele verlieren an Verbindlichkeit. Politische Bündnisse setzen konkurrierende Standards durch, wodurch internationale Wertschöpfungsketten komplexer und konfliktanfälliger werden.

- Kreislaufwirtschaft aus Notwendigkeit – Recycling, Ressourceneffizienz und Substitution werden forciert, um nationale Abhängigkeiten zu verringern. Ökologische Motive treten in den Hintergrund, entscheidend ist die Versorgungssicherheit.

- Staatlich gesteuerte Industriepolitik – Regierungen fördern gezielt „nationale Champions“, subventionieren strategische Branchen und lenken Investitionen in systemrelevante Schlüsseltechnologien. Ziel ist technologische Unabhängigkeit und geopolitische Machtausübung, nicht eine koordinierte Nachhaltigkeitsstrategie.

- Decoupling / Regionalisierte Wertschöpfung – Globale Lieferketten werden zurückgebaut; On- und Nearshoring schaffen neue regionale Produktionsnetzwerke, um geopolitische Risiken zu minimieren. Kürzere Transportwege und regionale Kreisläufe fördern dabei indirekt auch Nachhaltigkeit, stehen aber nicht im Zentrum der Strategie.

- Wohlstandsverluste und Konsumreduktion – Krisen, geopolitische Spannungen, Ressourcenkonkurrenz und wirtschaftliche Umstrukturierungen führen zu einem Rückgang des Wohlstands. Dies verringert den Konsum, was den globalen ökologischen Fußabdruck senkt – jedoch als indirekter Effekt und nicht als Folge einer bewussten Transformation hin zu einem nachhaltigen Wirtschaften.

- Arbeitswelt unter politischem Einfluss – Staatliche Vorgaben prägen zunehmend Beschäftigung, Qualifizierung und Unternehmensstrategien, sodass Mitbestimmung, Arbeitnehmerinteressen und die soziale Dimension von Nachhaltigkeit oft in den Hintergrund treten.

- Was bedeutet dieses Szenario für unsere derzeitigen Transformationspfade und insbesondere Unternehmen, die früh in „saubere Technologien“ investiert haben, wenn die Regulierung dies gar nicht mehr goutiert und eher „Last Man Standing“ Strategien belohnt werden?

- Wie können Unternehmen dennoch nachhaltige Praktiken fördern, obwohl Nachhaltigkeit primär lediglich als Mittel zur Sicherung knapper Ressourcen und nationaler Unabhängigkeit verstanden wird?

- Wie können Unternehmen ihre Organisation, Lieferketten und Investitionen resilient gestalten, wenn geopolitische Spannungen internationale Kooperationen erschweren und Risiken für Produktion, Lieferketten und Absatzmärkte steigen?

- Konkret: Was bedeutet dieses Szenario für exportorientierte (-abhängige?) Branchen und Unternehmen? Was bedeutet das für die derzeitige Ressourcenbasis? Wie würde sich die Substituierung von kritischen Ressourcen und Vorprodukten mit Blick auf die ökologische Nachhaltigkeit auswirken – würde die Produktion dadurch „sauberer“ oder „schmutziger“?

- Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich durch On-/Nearshoring und regionalisierte Produktionsnetzwerke, sowohl für die Wettbewerbsfähigkeit als auch für ökologische Fußabdrücke und Ressourceneffizienz?

- Grundsätzlich: Wie können die mit der Nachhaltigkeitsfrage verbundenen Gefangenendilemmata aufgelöst werden? Wie kann die für eine globale Transformation notwendige Kooperations- und Vertrauenskultur (wieder) hergestellt werden?

- …

- Wie können Mitbestimmungsakteure (präventiv) agieren, wenn zentrale Arbeitnehmerrechte und -leistungen – etwa Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung, Kündigungsschutz, Arbeitszeiten und Urlaub – unter Druck geraten, weil staatliche und unternehmerische Ressourcen in geopolitisch angespannten Zeiten neu priorisiert werden?

- Wie kann die Mitbestimmung Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen, wenn Politik/Akteure zunehmend Einfluss auf Unternehmensentscheidungen nehmen und Strategien stark durch nationale Interessen, staatliche Industriepolitik und geopolitische Blocklogiken geprägt sind?

- Wie können Mitbestimmungsakteure negative Effekte von Wohlstandsverlusten und reduziertem Konsum auf Mitarbeitende abfedern, etwa psychologische Belastungen, Unsicherheit oder reduzierte Kaufkraft, und welche direkten Unterstützungsformen sind dafür besonders geeignet?

- Wie kann einer zunehmenden Polarisierung innerhalb der Belegschaft entgegentreten werden und wie lassen sich Zusammenhalt und gemeinsame Ziele fördern?

- …